1. Premier croisement

Examinons les résultats, classiquement,

tout d 'abord

caractère

par caractère.

Faisons l'hypothèse la plus simple : la différence de couleur

du corps est sous la dépendance d'un seul gène A

avec ses allèles a

et a+. Les croisements réalisés peuvent s 'écrire:

P1 X P2 : a / a X a+ / a+ ----> F1 a / a+

le phénotype« corps

gris » de la F1 indique

que le caractère corps noir est récessif.

F1 X D.M : a / a+ X a /a ------> 192+5 = 197 individus à corps

noir et 199+8 = 207 individus à corps gris

Ces résultats ne sont pas significativement différents de

50% / 50% : l 'hypothèse peut être conservée (ficheD).

De même, faisons l 'hypothèse d 'une seule différence

génétique existant entre la souche mutante et la souche de

référence en ce qui concerne la couleur des yeux. Soit B le

gène en cause, avec ses allèles b et b+. Les croisements peuvent

s 'écrire :

P1 X P 2 : b / b X b+ / b+ ---> F1 b / b+

le phénotype « yeux rouge brique » de la F1

indique que le caractère « yeux pourpres » est

récessif.

F1 X D.M. b / b+ X b / b ---> 192+8 = 200 individus à yeux pourpre

et 199 +5= 204 individus à yeux rouge brique

Ces résultats ne sont pas significativement différents de

50% / 50%: l 'hypothèse peut être conservée.

Lorsqu 'on étudie les deux différences phénotypiques à la

fois, on constate qu 'il existe une réassociation des caractères

: les gènes A et B sont donc différents, ce qui permet d 'écrire

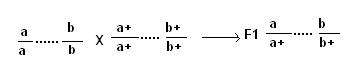

les croisements de la manière suivante:

Si les deux gènes sont indépendants, cette

F1 produit 4 catégories de gamètes en fréquence égales :

ab = a+b+ = ab+= a+b ,

Lorsqu'on effectue un croisement avec le DM, producteur de gamètes

ab, les gamètes du double hétérozygote conduisent à 4

types d 'individus en F2 également en fréquences égales,

ab/ab ; a+b+ / ab ; ab+ / ab et a+b / ab

Ce n'est manifestement pas le cas içi : les

individus correspondant à des gamètes parentaux (192 et 199)

sont en nombre nettement plus important que les individus correspondant à des

gamètes de types recombinés ( 8 et 5 ) .

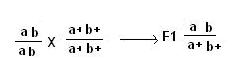

On est donc conduit à faire l 'hypothèse de deux gènes

liés :

Les gamètes ab et a+b+ ( parentaux) donnent des individus

F2 qui sont respectivement:

ab / a b (de génotype et

de phénotype identiques à ceux

de la souche double mutante)

a+b+ /ab (de génotype et de phénotype identiques à ceux

de la F1)

Les gamètes ab+ et a+b ( recombinés) donnent des individus

F2 qui sont respectivement:

ab+/ ab ( yeux pourpre, corps gris)

a+b/ ab ( yeux rouge brique, corps noir).

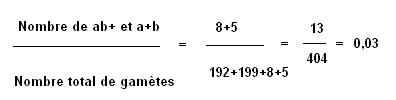

La fréquence des gamètes recombinés est facile à calculer:

Les deux gènes, repérés par leur mutation respective,

sont donc séparés par 3 centimorgans, puisque, par convention,

une unité de recombinaison est égale à 1% de recombinés.

2. Second croisement

On parle d'un croisement "réciproque". Les résultats

obtenus conduisent à conclure qu 'il

n 'y

a pas de recombinaison chez le mâle

de la drosophile. On doit se souvenir de cette particularité quand on étudie

des croisements de drosophile. Chez cet organisme l'étude de la fréquence

de recombinaison ne peut donc concerner que la méiose des

femelles. Deux notes d'informations importantes vous permettent d'en savoir

plus :