La répétition a une grande vertu pédagogique...espérons-le : encore

une fois, il ne faut pas se précipiter, et il est nécessaire

de respecter le protocole exposé plusieurs fois. C'est

pourquoi l'analyse de la F2 se déroulera en 2 étapes:

Analyse caractère par caractère

Analyse simultanée des deux couples d 'allèles.

Mise en évidence de la réassociation des

caractères:

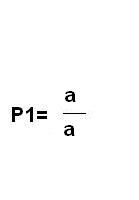

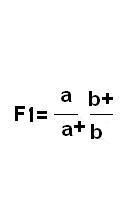

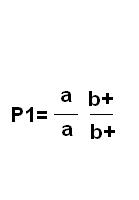

Les résultats de F1 montrent que le caractère mutant [yeux

marrons] est récessif

ainsi que le caractère mutant [ailes courtes].

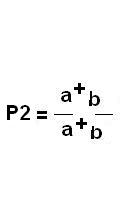

Les résultats de la F2 montrent que les caractères

associés dans les souches P1 [ yeux marrons, ailes longues] et P2

[ yeux rouge sombre, ailes courtes ] peuvent être recombinés

dans certains descendants.

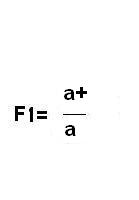

Analyse de la F1:

Analyse caractère par caractère:

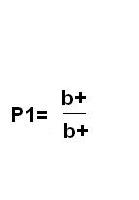

Si la différence phénotypique (couleur

de l'oeil) est sous le contrôle

d 'un seul couple d'allèles, les croisements et les divers individus

s 'écrivent de la manière suivante ( ) :

) :

Comme nous l 'avons vu dans la fiche 47 (figure1) on s 'attend alors à obtenir

deux types d 'individus en quantités égales,

soit donc, en théorie 500 à yeux marrons et 500 à yeux

rouge sombre. Le calcul du c2 montre que l 'on

peut conserver l 'hypothèse

(ficheD): la différence de caractère concernant

la couleur de l' oeil est sous la dépendance d 'un seul couple d 'allèles

que l'on notera a,a+.

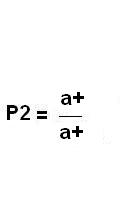

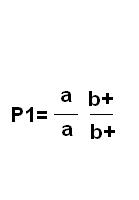

Si la différence phénotypique (longueur des ailes) est sous

le controle d 'un

seul couple d 'allèles, on peut écrire les croisements et les

divers individus de la manière suivante :

Comme nous l 'avions vu dans la fiche 47, (figure1) on s 'attend à obtenir

deux types d 'individus en quantités égales,

soit donc, en théorie 500 à ailes courtes et 500 à ailes

longues. Le calcul du c2 montre que l 'on

peut conserver l 'hypothèse

(ficheD): la difference de caractère concernant la

longueur des ailes est sous la dépendance d 'un seul couple d 'allèles

que l'on notera b, b+.

Ainsi donc dans le cas qui nous interesse ici, on envisage que deux couples

d'allèles correspondent respectivement aux deux differences phénotypiques

observées.

Redisons, en insistant , que ce n 'est pas toujours le cas ( ).

).

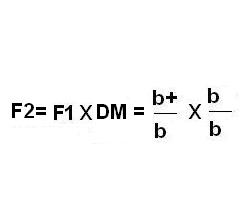

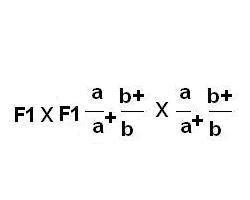

Analyse simultanée des 2 couples d'allèles

Nous pouvons maintenant écrire le génotype complet

des deux souches et de la F1, en admettant que les deux gènes sont

situés sur des chromosomes differents,

comme cela est le plus probable ( ).

).

D'après ce que nous avons vu chez la levure, les méioses d 'un

tel diploïde donnent

4 types de produits, en proportions équivalentes: ab+ = a+b = ab =

a+b+

La rencontre de ces 4 types de gamètes avec

les gamètes ab produits par le double mutant donne 4 types de diploides, « parentaux » (

P1 et P2 ) ou « recombinés » (R1 et R2) pour

lequels compte tenu de la dominance et

de la récessivité des

caractères, tout se passe comme si l 'apport des gamètes a

b « ne servait à rien ».

de phénotype oeil marron,

ailes longues signale un gamète a b+ (P1).

de phénotype oeil marron,

ailes longues signale un gamète a b+ (P1).

de phénotype oeil rouge

sombre, ailes courtes signale un gamète a+b (P2).

de phénotype oeil rouge

sombre, ailes courtes signale un gamète a+b (P2).

de phénotype oeil marron,

ailes courtes signale un gamète a b (R1).

de phénotype oeil marron,

ailes courtes signale un gamète a b (R1).

de phénotype oeil rouge

sombre ailes longues signale un gamète a+ b+ (R2).

de phénotype oeil rouge

sombre ailes longues signale un gamète a+ b+ (R2).

De manière assez spectaculaire, le dénombrement des individus

F2 permet donc, encore ici, d 'étudier les proportions des gamètes

de la F1, même si c 'est de manière indirecte.

Les mêmes propositions que celles vues chez la levure (fiche50) peuvent ètre énoncées

: lorsque deux génes sont situés sur deux chromosomes

différents, les 4 catégories parentales et recombinées

sont en quantités égales ce qui conduit à 50%

de recombinés.

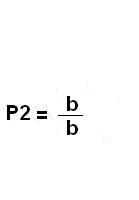

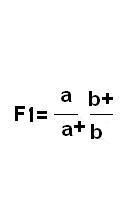

Analyse de la F2

Analyse caractère par caractère:

Compte-tenu de la récessivité de chacun des caractères

mutants (voir plus haut ) et du croisement réalisé, on s'attend à obtenir

3/4 d 'individus à yeux rouge sombre et 1/4 d 'individus à yeux

marrons si un seul gène est en cause (figure1) :

Les

nombres observés (734 et 266) ne sont pas significativement

différents des nombres théoriques attendus (750 et 250).

L 'hypothèse d 'une seule différence génétique

peut donc être conservée pour la coloration de l'oeil. On notera

a,a+ le couple d'allèle concerné.

On peut aussi donc conserver l 'hypothèse d' un seul couple d 'allèles

responsable de la deuxième différence phénotypique étudiée

ici, la taille des ailes. Nous le nommerons b / b+.

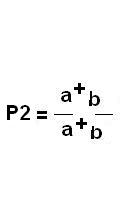

Analyse simultanée des deux couples d 'allèles

L'hypothèse de 2 gènes

permet d 'écrire le génotype des deux souches, de la F1 et de

la F2 (F1xF1).

Dans l 'hypothèse de gènes situés sur des chromosomes

différents, 4 catégories de gamètes

sont produits par les individus F1, avec des fréquences égales

(figure2) .

Il y a 16 possibilités de rencontre des gamètes qui donnent

9 types différents de génotypes, car certaines rencontres de

gamètes donnent le même génotype diploïde (figure3):

Compte-tenu de la récessivité des deux caractères mutants étudiés

ici, les phénotypes différents sont au nombre de quatre.

Les 4 génotypes du groupe I donnent les yeux rouge sombre et les ailes

longues ; les 2 génotypes du groupe II donnent les yeux marrons

et les ailes longues ; les 2 génotypes du groupe III donnent

les yeux rouges sombre et les ailes courtes ; le génotype du

groupe IV donne les yeux marrons et les ailes courtes ( ).

).

Dans l 'hypothèse de génes situés sur des chromosomes

différents, les quatre catégories de gamètes sont équiprobables.

Les 16 possibilités de rencontre des gamètes le sont également.

Dans ce cas (figure4)

on s'attend donc à observer 9/16 ème

de mouches à yeux rouges sombres et ailes longues (1000X 9/16 = 562,5)

3/16 ème de mouches à yeux marrons et à ailes longues

(1000 X 3/16= 187,5) 3/16 ème de mouches à yeux rouge sombre

et ailes courtes (187,5) et 1/16 ème de mouches à yeux marrons

et à ailes courtes (1000 X 1/16= 62,5).

La comparaison de ces nombres théoriques (562,5 ; 187,5 ;

187,5 ; 62,5) et des nombres observés (respectivement 548 ;

186 ; 194 ; 72) par un test du c2 montre que l 'hypothèse que

nous avons faite peut être conservée : rien ne s' oppose à ce

que les deux gènes (A avec ses allèles a et a+ ; B avec ses

allèles

b et b+) soient situés sur des chromosomes différents.

4 catégories en quantité égales et frequence de

recombinaison inter-chromosomique

De manière quasi directe ( F1 X DM) on retrouve les mêmes conclusions

que chez la levure (fiche50) :

Lorsqu'un croisement met en jeu deux coupls d'allèles situés

sur des chomosomes différents, les produits de la méiose forment

quatre catégories génétiques en quantités égales à 25

% (aux variations statistiques près) : ab+ = a+b = ab=a+b+.

On peut calculer la fréquence de recombinés : ici R1

= 249 R2 = 257, d'ou une fréquence de 506/1000, non statistiquement

différente de 0,50. On peut donc conclure que les deux gènes étudiés

se comportent de manière indépendante et sont donc probablement

( ) sur deux chromosomes

différents.

) sur deux chromosomes

différents.

Et les proportions 9 3 3 1 que l'on observe en F2 sont en réalité le

reflet indirect de l'égalité des catégories de gamètes

produits par la méiose, provoquée par la localisation des gènes

sur des chromosomes différents.